アイテム (合計 303個)

Sort by:

おんじー!?

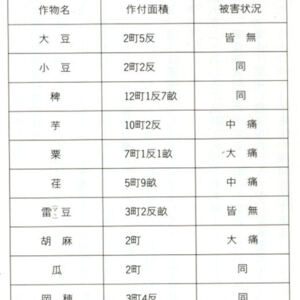

東大和市の現・狭山地域が後ヶ谷村(うしろがやむら)と呼ばれていた江戸時代の話です。

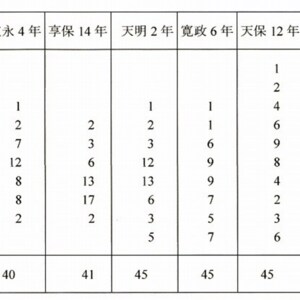

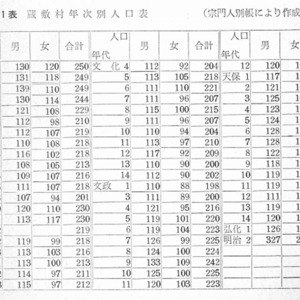

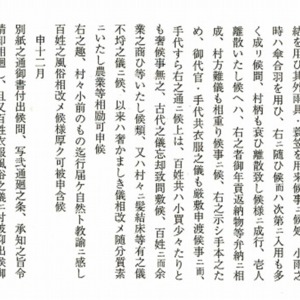

地元の杉本家に伝わる貴重な古文書に宗門帳があり、当時の家族構成がわかります。

寛政6年までは中核となる家族構成は4人から6人(年寄り夫婦、若夫婦、子ども)、以降、若干変動します。他市と比べても江戸時代普通の家族構成と云えるようです。

ところが、天明2年(1782) から天保12年(1841)…

地元の杉本家に伝わる貴重な古文書に宗門帳があり、当時の家族構成がわかります。

寛政6年までは中核となる家族構成は4人から6人(年寄り夫婦、若夫婦、子ども)、以降、若干変動します。他市と比べても江戸時代普通の家族構成と云えるようです。

ところが、天明2年(1782) から天保12年(1841)…

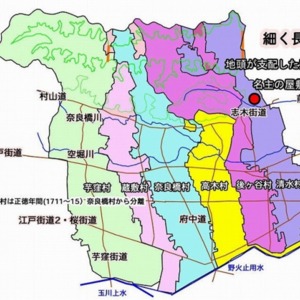

細長い村が出来た

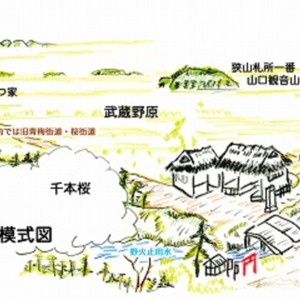

玉川上水・野火止用水の開削

承応3年(1654)玉川上水が開削され、次いで、翌承応4年(1655)野火止用水が開削されました。茫漠たる武蔵野の原野に一路の水路が通りました。これを待ち受けていたように、翌年の明暦2年(1656)…

承応3年(1654)玉川上水が開削され、次いで、翌承応4年(1655)野火止用水が開削されました。茫漠たる武蔵野の原野に一路の水路が通りました。これを待ち受けていたように、翌年の明暦2年(1656)…

玉川上水の開削の背景、ルートは?

玉川上水が身近にあるだけに、これだけのものが、何時、どのようにして造られたのか、知りたくなります。

1進む江戸の整備、水不足

家康の関東入府後50年を経て、江戸の整備が進み、参勤交代制も定着、人口が増加して、飲料水が不足となりました。家康入府当時、江戸の上水は井の頭池、善福寺池、妙正寺池の湧き水を水源とする神田上水と赤坂の溜池用水によって賄われていました。その水量では飲み水をまかないきれない状況が生まれました。

2…

1進む江戸の整備、水不足

家康の関東入府後50年を経て、江戸の整備が進み、参勤交代制も定着、人口が増加して、飲料水が不足となりました。家康入府当時、江戸の上水は井の頭池、善福寺池、妙正寺池の湧き水を水源とする神田上水と赤坂の溜池用水によって賄われていました。その水量では飲み水をまかないきれない状況が生まれました。

2…

注目アイテム

注目アイテムはありません。